Niente di nuovo sul fronte occidentale (2022)

Il film Niente di nuovo sul fronte occidentale è ispirato all’omonimo libro di Erich Maria Remarque, sebbene non ne segua esattamente la trama e ne ometta e aggiunga intere sezioni. La pellicola segue pochi personaggi, presi in prestito dal romanzo, che costituiscono un gruppo eterogeneo, ma emblematico: ci sono i giovani studenti come Paul, i lavoratori più anziani come ‘Kat’, gli ‘alto-comandi’ ancora fortemente legati alla vita militare. Nel libro la storia è molto semplice e i personaggi non sono particolarmente sviluppati, neanche il protagonista. La loro funzione è semplicemente quella di fare da tramite tra il lettore e la guerra. La scelta di questi, da parte di Remarque, è quindi atta in modo che ognuno possa immedesimarsi nelle vicende dei personaggi, relativamente famigliari, venire trasportato insieme a loro nella Prima Guerra Mondiale. Nel film la scelta narrativa è alquanto simile; è stata attuata un’ulteriore scrematura dei personaggi più ‘universali’ e funzionali. Inoltre, viene introdotto un secondo piano alla storia. Non solo si seguono le vite dei soldati, ma si intravedono anche i retroscena della guerra, seguendo le vicende delle alte sfere decisionali. Così facendo, si evidenzia il distacco tra la visione che hanno della guerra i politici e le truppe. Nel libro questa discrepanza era ben visibile nella sezione in cui Paul torna a casa, e nessuno riesce a comprendere la vita al fronte. Nel film invece la scena simbolo di questa dicotomia è proprio la sua morte, poche ore dopo che è stato firmato l’Armistizio; morte che per certi versi fa perdere significato al titolo stesso del film. Nel romanzo la morte del protagonista è precedente: avviene in un giorno qualsiasi, un giorno in cui sui bollettini di guerra vi era scritto proprio “niente di nuovo sul fronte occidentale”. Questo è difficilmente plausibile, nell’adattamento cinematografico, considerando che coincide con il giorno in cui venne firmato l’Armistizio.

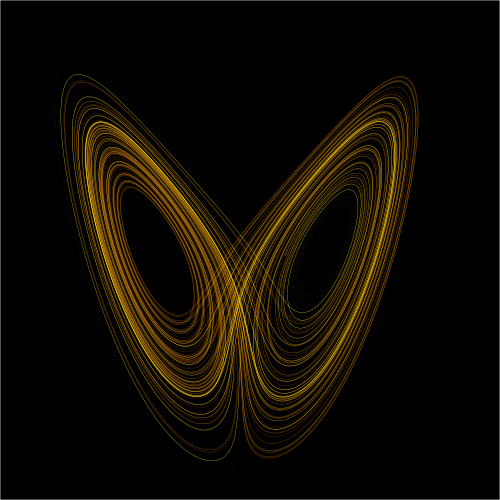

La pellicola è molto precisa nel riportare la vita di trincea e la generale “macchina della guerra”, che procede ciclicamente senza alcun riguardo per i soldati che vi cadono. Non appena vengono registrati i decessi dopo la battaglia, i corpi vengono ammassati, spogliati, e velocemente sepolti, se possibile. Le divise recuperate vengono allora lavate, rattoppate, e riconsegnate alle nuove reclute. La colonna sonora utilizza spesso sonorità meccaniche che ricordano ingranaggi in movimento. Ogni dipartimento ha un ruolo ben definito nell’insieme della “macchina”: le sarte, i cuochi, i becchini, gli infermieri e, infine, anche i soldati.

1917 (2019)

Il film è ambientato nell’aprile del 1917 quando, sul fronte occidentale, l’esercito tedesco sembra si stia ritirando. Cercando di aprire un varco nelle linee, l’esercito britannico si appresta a lanciare un attacco. La ricognizione aerea tuttavia scopre che i tedeschi in realtà si stanno solo riassestando su una nuova linea difensiva poco più indietro, pesantemente munita. L’attacco del battaglione britannico, composto da più di 1600 uomini, rischia quindi di trasformarsi in un massacro. Poiché nel settore le linee telefoniche sono interrotte, due giovani caporali sono incaricati di consegnare al battaglione interessato l’ordine di interrompere l’attacco programmato. Si vedono quindi obbligati ad attraversare la cosiddetta “terra di nessuno”.

La pellicola non si focalizza su ulteriori vicende e procede a ritmi lenti, se non per le scene di battaglia, lasciando pieno spazio all’ambiente stesso. Inizialmente viene dato largo spazio alla vita di trincea, angusta e tortuosa, mentre successivamente si evidenziano gli ampi campi desolati, dove la guerra non ha più lasciato niente. La camera segue i protagonisti in quello che sembra un unico piano sequenza, coinvolgendo lo spettatore quasi fosse uno dei protagonisti. Inoltre, dal punto di vista del casting, è stato deciso di scegliere attori poco conosciuti per interpretare i soldati semplici, mentre i ruoli dei generali sono lasciati ad attori di grande fama, proprio per aumentare agli occhi del pubblico lo scarto truppe-comando.

Niente di nuovo sul fronte occidentale e 1917 nell’ottica di film anti-guerra

Nel parlare di film ambientati durante la guerra, emerge spesso il concetto di film anti–guerra: narrazioni che mirano a criticare i conflitti armati, generalmente tendendo a focalizzarsi sulla loro futilità e sulle gravose perdite che subiscono tutte le parti coinvolte. Secondo alcuni registi, però, questo tipo di prodotto è impossibile da realizzare (si attribuisce a François Truffault la frase: “non vi è niente che possa realmente definirsi film anti-guerra” – “there is no such thing as an anti-war movie”). Se il ruolo di un film di questo genere è effettivamente quello di trasportare perfettamente lo spettatore nei pensieri, nei sentimenti e nel vissuto dei soldati su schermo, allora produrre un film anti-guerra è effettivamente impossibile. Secondo alcuni, per fare ciò, sarebbe addirittura necessario che i proiettili uscissero dallo schermo e uccidessero alcuni degli spettatori. Nonostante ciò, sono molti i registi che hanno tentato di produrre film anti-guerra, spesso realizzando capolavori cinematografici. Spesso sono pellicole che riescono effettivamente a catturare un’esperienza soggettiva della guerra, utilizzando tecniche ed obiettivi specifici che mirano ad immergere a pieno lo spettatore nel caos e nella violenza del combattimento, quasi fossero uno dei soldati. Anche Sam Mendes, in 1917, fa un tentativo simile, sfruttando l’effetto di un unico piano sequenza ininterrotto, reso grazie al montaggio. Il regista in un’intervista afferma di aver voluto veicolare “quella sensazione per cui ti trovi come bloccato in un orologio, e stai anche avendo l’esperienza della distanza e delle difficoltà insieme agli uomini (su schermo ndr), e non c’è via d’uscita” (“That feeling that you are sort of locked into this ticking clock, and you are also experiencing distance and difficulty with the men, and there is no way out”). Sebbene l’esperienza sia immersiva, lo spettatore guarderà sempre questi film di guerra dall’ambiente sicuro del cinema o di casa, senza il timore che hanno i soldati. Quindi, secondo Truffault, per quanto raccapricciante la violenza sullo schermo, essa devolverà sempre in spettacolo, in meraviglia.

Posta la questione di quanto sia difficile produrre un film anti-guerra, il film Niente di nuovo sul fronte occidentale riesce ad avvicinarsi molto a questo concetto. Negli untimi decenni già molte pellicole si sono focalizzate nel mostrare la realtà raccapricciante della guerra, ma scadendo spesso nel rappresentare alcuni dei fondamentali miti pro-guerra. Uno tra i tanti, il mito del “soldato-vincitore”, l’idea secondo la quale si può sopravvivere alla guerra per le nostre capacità, la nostra forza e il nostro coraggio. Nel corso della storia molti giovani sono stati impazienti di scendere in battaglia, poiché rappresentata come avventura, gloria, come modo per dimostrare la superiorità rispetto al nemico. La credenza che, sebbene la guerra porti con se morte e distruzione, se si è preparati e attenti è possibile sopravvivere, concetto spesso veicolato dalle scene ambientate nei campi di addestramento. La guerra moderna, invece, non è altro che una carneficina casuale, e la sopravvivenza si basa sulla mera fortuna. Oltre a questo, un vero film anti-guerra ha il compito di demistificare il “sacrificio eroico”: dulce et decorum est pro patria mori (è dolce e dignitoso morire per la patria). Per essere effettivamente anti-guerra un film dovrebbe mostrare il conflitto armato non solo come inefficace, moralmente sbagliato, distruttivo per il soldato e il cittadino, ma anche mostrare la morte in battaglia come insignificante e irredenta. Il problema è che il cinema riesce meglio ad incantare che non a disincantare, a mistificare più che a demistificare.

Niente di nuovo sul fronte occidentale riesce a distaccarsi da questo tipo di rappresentazione in quanto, fin dalle primissime scene, mostra la dicotomia tra i giovani soldati, convinti ad arruolarsi per amor di patria, e la “macchina della guerra”. I cadaveri vengono svestiti delle proprie uniformi che, lavate e rattoppate, vengono consegnate alle nuove reclute. In questa sequenza di scene viene fin da subito sfatato il mito del “sacrificio eroico”, della gloria e della commemorazione. Anche 1917, vista anche l’accortezza più tecnica, avrebbe potuto essere un film anti-guerra, se non fosse, essenzialmente, il racconto di un eroe e della sua missione: il protagonista che alla fine riesce a salvare la vita di centinaia di uomini. Se, invece, avesse fallito nel consegnare il suo messaggio, o se fosse stato ignorato dai comandanti e gli uomini fossero morti ugualmente, forse questo avrebbe conferito alla pellicola un significato più forte, più in linea con la realtà della Prima Guerra Mondiale. Questo è esattamente ciò che fa Niente di nuovo sul fronte occidentale: il protagonista, Paul, muore inutilmente pochi secondi prima della fine della guerra. Nella realtà storica difatti tra la firma dell’armistizio – alle cinque del mattino – e la fine ufficiale del conflitto mondiale – alle undici – altri 3’000 uomini morirono. Il motivo per le sei ore di ritardo è legata alla simmetria che avrebbe dovuto porre fine alla guerra nell’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese. Migliaia di uomini caddero vittima della pulsione narcisistica per la ricerca poetica dei comandanti. Il successo del film, nel mostrarsi più propriamente anti-guerra, è sicuramente da attribuire anche all’omonimo libro dal quale trae ispirazione. L’autore stesso, Erich Maria Remarque, scrive in apertura del romanzo: “Questo libro non vuole essere né un atto d’accusa né una confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione la quale – anche se sfuggì alle granate – venne distrutta dalla guerra”.