Studiare una lingua diversa dalla propria è una ginnastica mentale tanto impegnativa quanto appagante. Introdurre nel nostro vocabolario nuovi termini e, soprattutto, nuove strutture grammaticali, significa smantellare le strutture mentali cui siamo abituati per costruire pensieri e ragionamenti in una materia tutta nuova. È un processo che, oltre ad arricchire il bagaglio culturale, sviluppa la mente dello studente spianando la strada a nuove forme mentis e insegna a veicolare i medesimi concetti per vie ancora inesplorate.

Nel caso in cui la lingua prescelta abbia un alfabeto diverso dal proprio, lo studio richiede il passaggio aggiuntivo dell’arricchimento fonetico e richiede dunque un vero e proprio esercizio fisico. Oltre ad addestrare la mente verso nuove forme espressive si allenano voce, corde vocali e ugola a produrre suoni ancora inascoltati. Se questo non basta, si può fare un passo in più; basta scegliere una lingua che dell’alfabeto ha scelto di fare a meno. Ed è qui che le cose si fanno interessanti.

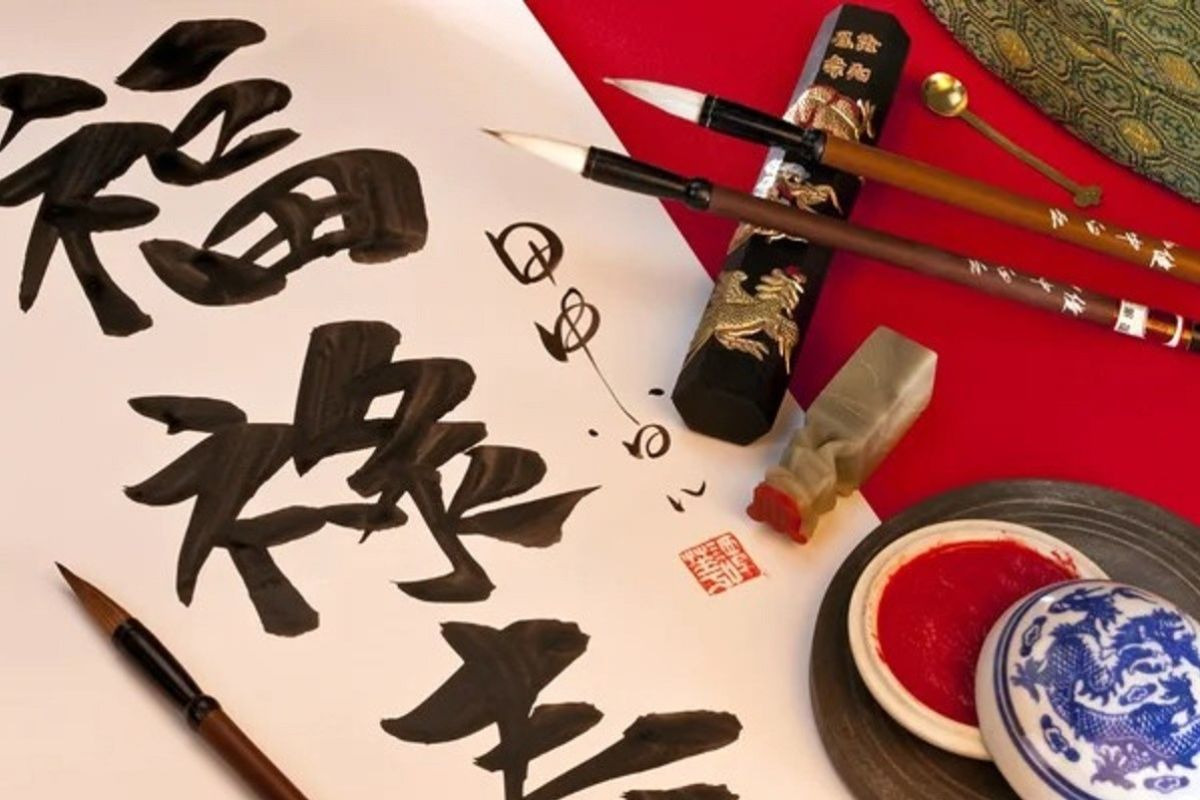

Le lingue ideografiche sono uno specchio dell’atavico bisogno umano di connettersi con il mondo circostante, come se si toccasse con mano tutta la poesia nascosta nel primo disegno di un bambino. C’è tanta semplicità nell’origine di queste lingue, ma le conseguenze sono per forza molto più complicate. Se non tutto si può disegnare è anche vero che tutto si può esprimere (anche se con fatica), ma quando il significante è così simile al significato stesso è richiesto uno sforzo in più. In questa semplice complessità risiede tutta la magia della lingua cinese.

Il cinese si compone di decine di migliaia di caratteri, distinti in due categorie: i pittogrammi e gli ideogrammi. I primi si riconducono a una sorta di espressione artistica primitiva e fanno riferimento a elementi più semplici, come le parole “persona”(rén 人), “bocca”(kŏu 口) e “fuoco” (huŏ 火). I pittogrammi esprimono in maniera esplicita il concetto che vogliono rappresentare e cercano di raffigurarlo in maniera stilizzata; sono simboli che suggeriscono per analogia tutto gli oggetti del mondo naturale. La loro origine è antichissima, dato che risale alla dinastia Shang (1600 a.C.-1046 a.C.), e precede necessariamente la nascita degli ideogrammi. Quest’ultimi, iniziatisi a sviluppare in epoca Zhou (1045 a.C.-256 a.C.), sono la risposta logica all’impossibilità di esprime concetti astratti. Più astratto è un concetto e più elaborato è il ragionamento per formularlo, tanto più sarà impossibile comprimerlo in un’unica iconografia.

Ciò che qui interessa però è il fascino unico e antico dei pittogrammi che, nonostante il passaggio di millenni e di ribaltamenti storici, restano insostituibili nella loro efficace semplicità. In particolare, un’analisi ancora più specifica permette di indagare quanto meravigliosi siano i simboli che millenni fa sono stati scelti per esprimere i fenomeni naturali, così semplici per i contemporanei e così misteriosi per gli antichi. In essi risiede l’origine di una lingua che, ad oggi, vanta più di un miliardo di interlocutori.

I primi caratteri, opposti per definizione e da sempre origine di leggende e credi pagani, sono quelli di sole e luna. Rispettivamente, essi si traducono in cinese con rì 日e yuè 月. Per quanto possa sembrare difficile ricondurli a immagini didascaliche, con un piccolo sforzo di fantasia e sapendo cosa cercare i disegni originali saltano subito all’occhio. Il pittogramma di sole è l’evoluzione secolare di un semplice cerchio con un punto al centro, molto simile a ciò che un bambino potrebbe aggiungere a un suo disegno. Con il tempo, il punto centrale si è allungato in una linea sottile e le forme si sono fatte più squadrate, trasformando la figura sferica in un solido rettangolo. Allo stesso modo, il simbolo lunare rappresenta il disegno molto semplificato di uno spicchio con la parte concava a destra. Insomma, una luna con gobba a ponente.

Sole e luna compongono anche i caratteri del più celebre simbolo della cultura taoista: lo yīn-yáng 阴阳. Simbolo dell’armonia e dell’equilibrio mutevole, la sua immagine viene evocata in maniera magistrale dalla contrapposizione eterna tra il sole e la luna, opposti e complementari.

Il cielo offre anch’esso un esempio di “scrittura creativa”. Il suo pittogramma, tiān 天, mostra l’immagine stilizzata, una sorta di stickman, di un essere umano sovrastato da una linea orizzontale. Una figura sotto una linea retta, una persona sotto un cielo infinito.

Il cielo, però, non è mai muto e da esso proviene un immenso caleidoscopio di fenomeni. Più semplice fra tutti gli esempi, la pioggia, yŭ 雨, una cascata di gocce che cadono dall’alto, seguita dalla neve, xuě 雪, le stesse gocce che adesso si sono posate sulla terra. A portare ancora un po’ di scompiglio può arrivare il vento, fēng 风, un improvviso disordine in ciò che prima era immobile e calmo.

Di esempi se ne potrebbero elencare ancora a decine, ma, più si procede, più la grafia dei pittogrammi cede il posto alle analogie ideografiche. Si perde, in un certo senso, un po’ di magia. I pittogrammi sono un ponte diretto con le civiltà preistoriche, un linguaggio millenario eppure attualissimo, che si articola in grafie complesse in cui si può ancora scorgere il seme dello stupore originale.

Il tempo atmosferico non è che uno dei bacini lessicali da cui si possono trarre esempi, ma è un ottimo punto di partenza per approcciarsi a una lingua così parlata eppure all’apparenza indecifrabile. Di certo, uno degli insegnamenti più importanti è che in caso di pioggia è sempre meglio avere un ombrello, săn 伞.

Disegnare il tempo: il meteo e i caratteri cinesi