Dopo decenni di pace e prosperità economica nel Vecchio Continente, in un mondo estremamente interconnesso da un punto di vista economico e finanziario, le tensioni internazionali spingono le principali nazioni europee sulla via del riarmo, investendo percentuali altissime del PIL in vista di uno scontro armato che sembra quasi inevitabile. Questa è l’Europa del 2025, ma era anche l’Europa del 1909 che spinse Norman Angell a scrivere La Grande Illusione, uno dei testi cardine del pacifismo liberale del Novecento.

Questo libro, definito da Benedetto Croce come un «molto savio libro […] che raccolse il plauso universale»[1], venne scritto al culmine della Belle Époque, ovvero i quarant’anni di pace in Europa che separarono la guerra franco-prussiana dalla Grande Guerra. In questo periodo, complice anche l’immensa crescita economica ed industriale, le grandi potenze del vecchio continente crearono reti commerciali sempre più interconnesse fra loro, raggiungendo livelli di interdipendenza economica e finanziaria assimilabili a quelli odierni: ad esempio, nel 1913 la partecipazione del commercio al prodotto sociale globale o la dimensione percentuale degli investimenti di capitale all’estero erano maggiori rispetto a 100 anni dopo.[2]

Tuttavia, nonostante questo apparente clima di cooperazione internazionale, il riarmo era a livelli altissimi. Per fare un esempio concreto, nel 1913 il Reichstag approvò una legge che, in tempo di pace, rinfoltì le fila dell’esercito tedesco di circa 120.000 nuovi soldati[3]; come risposta immediata, il parlamento francese allungò la leva militare in Francia da due a tre anni, facendo passare l’esercito da 480.000 a 750.000 unità.[4] Oltre alle spese militari, in quegli anni vennero pubblicati diversi libri che non solo analizzavano i possibili scenari di un conflitto europeo, ma addirittura parlavano della “prossima guerra”; uno dei testi più celebri in merito è Deutschland und der nächste Krieg (La Germania e la prossima guerra) di Friedrich von Bernhardi.

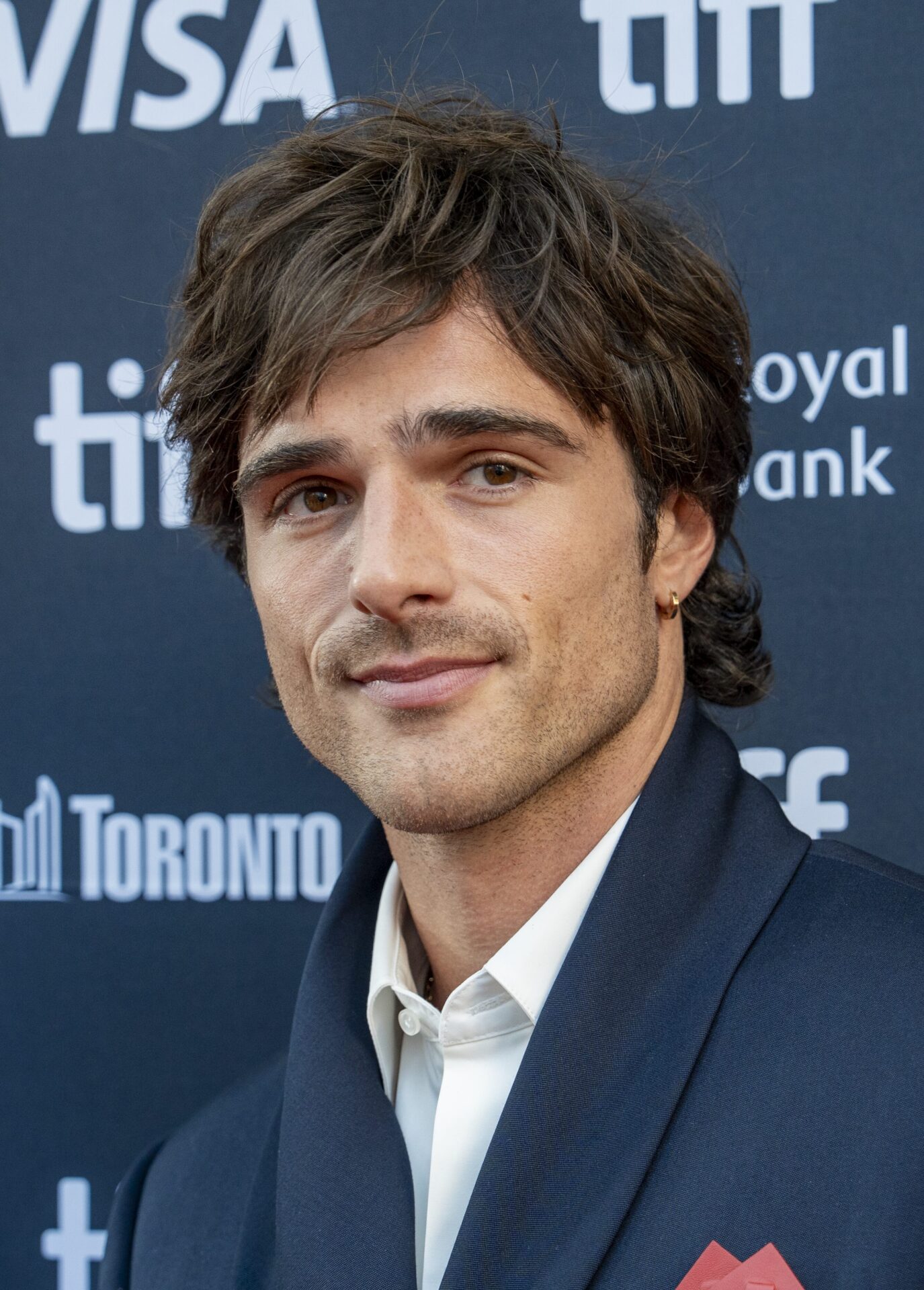

Ma chi era Norman Angell? Nato nel 1872 in una famiglia inglese agiata, lavorò come giornalista prima negli Stati Uniti e poi a Parigi, dove dal 1905 al 1912 fu corrispondente per il Daily Mail. Raggiunse il successo editoriale nel 1909 con la prima edizione de La grande illusione; il testo ebbe un successo immediato e venne tradotto in 25 lingue. Le critiche ricevute spinsero Angell ad ampliare il testo negli anni successivi, pubblicando altre cinque edizioni dal 1910 al 1938.[5] Con lo scoppio della Grande Guerra, Angell tornò in Inghilterra e negli anni successivi entrò in politica nel Partito Laburista. Nel corso della sua attività parlamentare, uno dei suoi principali impegni fu osteggiare l’ascesa del fascismo e del nazismo. Per via del suo impegno in favore della collaborazione internazionale, nel 1933 gli venne conferito il Premio Nobel per la pace. Nel 1940, in seguito all’invasione tedesca della Francia e alla ritirata di Dunkerque, Angell andò negli USA e venne assunto nell’entourage del presidente Roosevelt per fare propaganda interventista contro le potenze dell’Asse.

Dopo questo lungo preambolo, giungiamo finalmente a La grande illusione, in cui Norman Angell tratta degli aspetti economici legati alla guerra. I principali argomenti discussi sono gli svantaggi economici e finanziari della conquista territoriale, le questioni morali legate alla pace e alla guerra ed infine le soluzioni proposte da Angell per contrastare l’imponente riarmo di inizio Novecento. In questo articolo, affronterò alcuni dei passaggi più salienti del testo di Angell, ma suggerisco la lettura del testo integrale, che come vedremo è attualissimo per molti motivi.

Il testo prende in esame la situazione di Germania ed Inghilterra, le due potenze più importanti da un punto di vista economico e militare ad inizio Novecento: Angell, preoccupato da un possibile conflitto, si chiede se sia possibile fermare o limitare la corsa agli armamenti. Tuttavia, i governi delle grandi potenze e soprattutto l’opinione pubblica erano orientati verso una concezione darwiniana della società, che aveva spinto ad associare in maniera indissolubile la potenza militare a quella economica. Questa mentalità, secondo Angell, aveva portato gli Stati a ragionare come attori economici: tanto quanto una persona comune è disposta a correre dei rischi per accrescere la sua fortuna, allo stesso modo uno Stato è disposto a rischiare un conflitto per accrescere la propria potenza. Dato che l’uomo comune è abituato quotidianamente ad accettare i soprusi e le disuguaglianze generate dall’economia di mercato, di conseguenza accetterà anche il dominio e lo sfruttamento di una nazione sulle altre.

Per superare questa concezione e creare una visione pacifista con delle basi economiche, Angell sostiene che la guerra non solo non porti a vantaggi economici, ma che comporti grosse perdite sia per i vincitori sia per gli sconfitti. Dato che il credito e i contratti commerciali rappresentano lo sviluppo dell’interdipendenza economica e la conquista del nemico significa la perdita di questi contratti, non vi è alcun guadagno per il vincitore. In caso di invasione tedesca dell’Inghilterra, sarebbe la Germania stessa a perderci: se l’esercito tedesco saccheggiasse la banca d’Inghilterra, «per amore di un “bottino” […], corrispondente a poche lire per ogni soldato del suo esercito, [il generale, n.d.r.] avrebbe sacrificato la maggior parte della sua fortuna personale».[6] Inoltre la Germania perderebbe ogni tipo di fiducia da parte della finanza internazionale, e «il generalissimo tedesco a Londra […] si convincerebbe ben presto della differenza esistente tra Attila e un invasore moderno».[7]

Sulla scia del pensiero di Bentham, Angell non sostiene che l’acquisizione di nuove terre sia sempre stata priva di benefici, ma che lo sia diventata nel mondo interconnesso del XX secolo.[8] Nell’età antica, la conquista territoriale comportava un incameramento di risorse e schiavi e, dunque, aveva un vantaggio materiale tangibile; nell’età feudale, con una guerra d’espansione era possibile fare bottino e assegnare nuove terre ai propri vassalli; in età moderna ne poteva guadagnare il prestigio del sovrano; durante il colonialismo, Angell sostiene che quantomeno «l’ordine andava sostituendosi al disordine».[9] Ma nell’Europa civilizzata del 1909 (così come nel mondo del 2025), la conquista territoriale non porta a nessun vantaggio, non solo per via dell’interdipendenza finanziaria del mondo moderno, ma a causa della divisione del lavoro. In merito a quest’ultima, Angell fa questo esempio:

«Quando lo sviluppo di tale divisione era così limitato che ogni famiglia produceva ciò di cui abbisognava, non importava nulla se parte della comunità era tagliata fuori dal mondo ogni volta per settimane e mesi. […] Ma se oggi, a causa di uno sciopero ferroviario generale, una contea inglese si trova esclusa per quarantotto ore dal resto dell’organismo economico, noi sappiamo che intere classi della sua popolazione sono subito minacciate dalla carestia».[10]

Angell paragona il sistema finanziario e creditizio ad un sistema organico: tanto quanto non si possono controllare i processi dell’apparato digerente ma si può evitare un’intossicazione, allo stesso modo non si possono controllare le borse mondiali ma si può evitare di distruggerle con la guerra.

Tra i principali esempi su cui Angell si sofferma nel suo libro vi sono le conseguenze economiche della guerra franco-prussiana. Una delle frasi che meglio esemplifica la sua posizione è la seguente: «Quando la Germania si annesse lo Schleswig-Holstein e l’Alsazia-Lorena, nessun cittadino tedesco divenne più ricco di un solo centesimo».[11] Una delle principali convinzioni teoriche di Angell è proprio che la moderna ricchezza risieda nei cittadini; per quanto sia possibile conquistare e controllare un territorio, non si possono conquistare fisicamente i cittadini o impadronirsi dei loro beni, e dunque non si può confiscare la moderna ricchezza. Riguardo a questo tema, Angell riporta anche un articolo apparso sul Daily Mail, in cui si sosteneva che l’Alsazia-Lorena avesse garantito alla Germania una rendita di otto milioni di sterline all’anno. Per controbattere a questa affermazione, egli sostiene che facendo il rapporto per area e numero di abitanti tra i possedimenti coloniali inglesi e l’Alsazia-Lorena, la rendita del governo inglese dovrebbe essere di circa un miliardo di sterline all’anno, che sarebbe sufficiente a pagare tutte le spese militari, le tasse dei cittadini e molto di più; ovviamente la rendita reale era molto minore.

Questa analisi operata da Angell non è esente da criticità, specialmente per quanto riguarda la differenza tra PIL pro capite e PIL aggregato. Il fatto che un olandese o uno svedese fossero mediamente più ricchi di un tedesco non implica che complessivamente la Germania non fosse più ricca dell’Olanda e della Svezia; dunque, anche se l’acquisizione dell’Alsazia-Lorena non garantì un aumento del PIL pro capite dei tedeschi o degli alsaziani, aumentò il PIL complessivo della Germania. Al momento della stesura del testo, il concetto moderno di PIL non era ancora stato inventato, ma di fatto era già stato descritto da Adam Smith. Quest’ultimo distingueva tra capitale fisso (i beni immobili o non destinati al commercio) e capitale mobile (che corrisponde a ciò che viene calcolato nel PIL). Nel suo testo, Angell ignora completamente il capitale fisso; egli ritiene che l’acquisizione di un territorio non comporti vantaggi diretti, ma assimilare nei propri confini i bacini minerari della bassa Ruhr, come fece la Germania nel 1870, aveva sicuramente un valore notevole da un punto di vista economico.

Per confutare le critiche di coloro che, dopo l’uscita della prima edizione, avevano accusato Angell di essere esclusivamente materialista e troppo legato all’aspetto economico, egli addusse anche delle ragioni morali in difesa della pace. In realtà il suo intento originario era proprio quello di proporre un’altra prospettiva rispetto al pacifismo morale, che ad inizio Novecento gli appariva desueto; tuttavia, le aggiunse ugualmente per rendere il testo più completo.

Angell prende in considerazione l’asserzione morale «la guerra continuerà a essere, perché gli uomini difenderanno sempre i loro ideali morali, politici, sociali e religiosi» ed opera un cambio di prospettiva, scrivendola nella formula «la guerra continuerà a esistere, perché gli uomini attaccheranno sempre la altrui proprietà morale o materiale».

Angell, tuttavia, è un autore positivista e dunque un inguaribile ottimista nei confronti del progresso umano. Egli osserva come la progressiva diminuzione della forza e il conseguente aumento della cooperazione sia una costante visibile in molti grandi cambiamenti storici, come nel passaggio dalla schiavitù al vassallaggio. Considerando questa crescente cooperazione, Angell è convinto che un cambiamento significativo possa avvenire in una sola generazione, soprattutto grazie alla velocità dei nuovi mezzi di diffusione delle idee; tanto quanto la religione è passata da essere motivo di guerre sanguinose e atroci crimini ad essere tollerata, egli ritiene che lo stesso potrà accadere in breve tempo per il patriottismo. Come però gli ultimi decenni ci hanno mostrato, non solo il patriottismo è diventato nuovamente un importante motivo di conflitto, ma anche la religione è tornato ad essere un fattore preponderante.

Riguardo invece ai risvolti pratici per fermare il riarmo, Angell afferma di non essere a priori contro le spese militari difensive, in quanto è necessario difendere i propri territori in caso di attacco, ma evidenzia come una nazione possa minacciare una guerra esclusivamente perché è ancora illusa che porti vantaggi economici.

Il testo di Angell è stato sicuramente uno spartiacque nella storia del pacifismo del Novecento, sia per la forza argomentativa delle sue tesi sia per l’impatto che ebbe in un’epoca in cui una guerra tra le grandi potenze sembrava ormai inevitabile. Il suo approccio è perfettamente sovrapponibile al pacifismo liberale e liberista, ma considerando l’orientamento politico dei principali guerrafondai degli ultimi decenni, sarebbe molto utile per loro leggerlo come vademecum. Inoltre, ad oggi ritengo sia importante studiare questo libro non solo come documento storico, ma anche come esempio significativo della fiducia che gli intellettuali positivisti riponevano nel progresso e nella razionalità del genere umano; reinterpretando il titolo, si potrebbe dire che la “grande illusione” non sia credere che la guerra porti vantaggi economici, ma credere che sia possibile un mondo senza guerre.

[1] Benedetto Croce, La guerra come ideale, in “La Critica”, anno XLI, Bari, 1943, p. 319.

[2] Sebastian Conrad, Storia globale. Un’introduzione. Carocci, Roma, 2015, p. 108.

[3] Jack R. Dukes, Militarism and Arms Policy Revisited: The Origins of the German Army Law of 1913 in Another Germany: A Reconsideration Of The Imperial Era, a cura di Jack R. Dukes e Joachim Remak. Routledge, New York, 1988.

[4] Lois des Trois Ans, Histoire et patrimoine, Assemblée Nationale: <https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/loi_3_ans/index.asp>, consultato il 14 giugno 2025.

[5] L’attuale traduzione italiana è basata sull’edizione del 1913.

[6] Norman Angell, La grande illusione. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2023, p. 105.

[7] Ibid.

[8] Alberto Castelli, Norman Angell e il cattivo affare della guerra in I castelli di Yale online, vol. 1, n. 2. Università degli Studi di Ferrara, 2013, pp. 261-262.

[9] Norman Angell, La grande illusione, cit., p. 100.

[10] Ivi, p. 102.

[11] Ivi, p. 87.